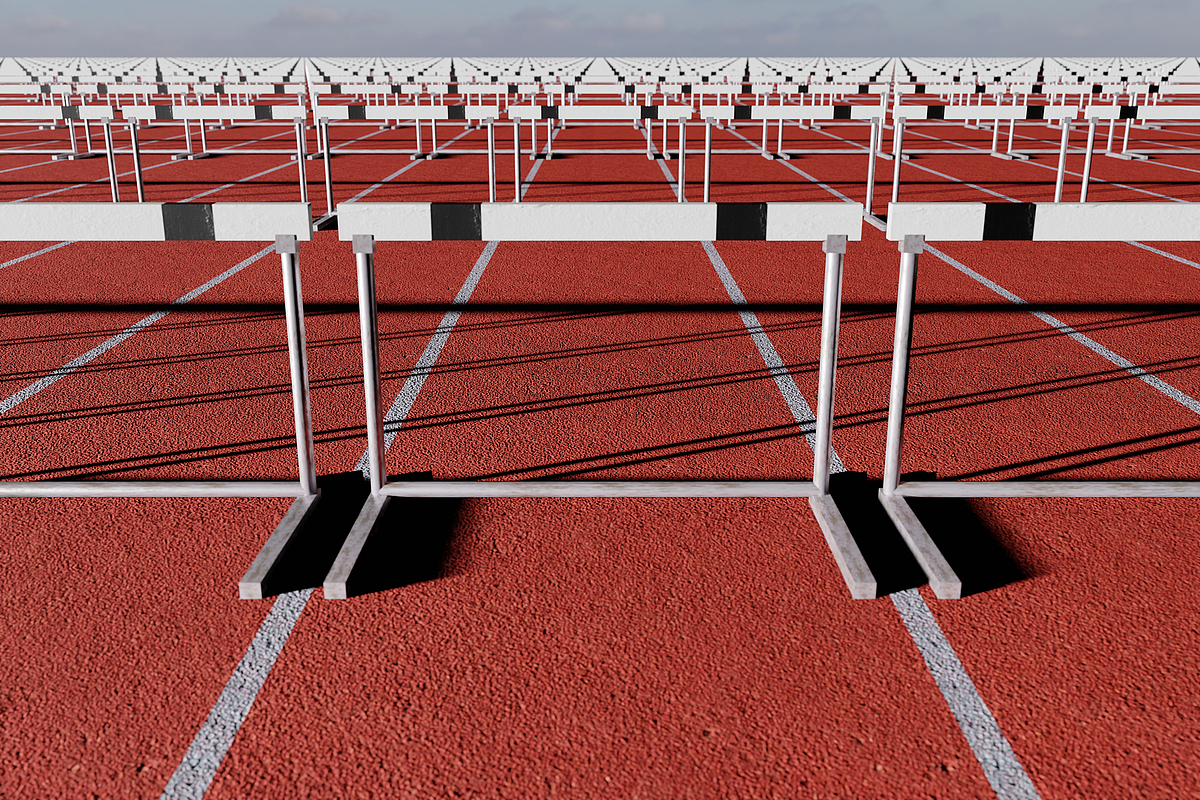

Keine Erlösung vom Unterschriftenhürdenlauf

oder: Wie das höchste deutsche Gericht der Demokratie in den Rücken fiel

von Dr. Björn Benken

Während der Wahlkampf der Bundestagsparteien für die Wahl 2025 bereits auf Hochtouren läuft, sind die kleinen Parteien noch vollauf damit beschäftigt, sich überhaupt erst einmal ihren Wahlantritt zu sichern. Pro Bundesland müssen sie in der Regel 2.000 Unterstützungsunterschriften zusammensammeln. Selbst die Situation der vorgezogenen Neuwahl mit ihren extrem verkürzten Fristen ändert nichts an dieser harten Vorgabe. Das Bundesverfassungsgericht hätte die kleinen Parteien von diesen Benachteiligungen ganz oder wenigstens teilweise befreien können – doch es ist anders gekommen.

Die ÖDP hatte Ende 2023 in einer Organklage dargelegt, dass die Belastung durch die geltenden Unterschriftenquoren schon zu normalen Zeiten – also bereits ohne die verschärfte Situation der vorgezogenen Neuwahl – unverhältnismäßig hoch ist. In ihren umfangreichen Schriftsätzen konnte die Partei alle bisher angeführten Gründe, die das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit zugunsten der Beibehaltung von Unterschriftenquoren ins Feld geführt hatte, entkräften bzw. widerlegen.

Am 18. Dezember 2024 veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht seine mit Spannung erwartete Entscheidung, die für die ÖDP und andere kleine Parteien in einer großen Enttäuschung endete. Das Gericht ist nämlich der Ansicht, dass die Pflicht zum Unterschriftensammeln die Chancengleichheit kleiner Parteien zwar beschränkt, aber nicht verletzt. Mit letzterem ist gemeint, dass die Beeinträchtigung nicht in einer verfassungswidrigen Weise geschieht. Zu diesem Ergebnis kann man allerdings nur dann kommen, wenn man Verfassungsgüter aufführen kann, die mindestens ebenso gewichtig sind wie das hier betroffene Ziel der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb.

Was ist wichtiger als Chancengleichheit?

Um überhaupt ein solches Verfassungsgut zu finden, musste das Gericht tief in die Mottenkiste greifen. Dort ruhte die „Integrationsfunktion der Wahl“ in der veralteten Bedeutung, wie sie in den 1950er-Jahren verwendet worden war. Damals meinte der Begriff Integrationswirkung tatsächlich noch eine Konzentrationswirkung im Sinne einer Kanalisierung der Wählerstimmen hin zu den größten Parteien. Ganz nach dem Motto: Wer hat, dem wird gegeben. Als Rechtfertigung wurde eine angebliche Steigerung der Regierungsfähigkeit angeführt.

Als das Bundesverfassungsgericht Mitte der 1990er-Jahre die Mängel dieser Auslegung erkannte, stieg es auf eine modernere Interpretation um. Seitdem galt, was Leo Müller im Verfassungsblog vom 6. April 2023 zusammengefasst hat: „Die verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen aufzugreifen und ihnen im Parlament eine Stimme zu geben, darin liegt das Anliegen und der Wert des Integrationscharakters einer Wahl. Sie soll […] die Fliehkräfte der Gesellschaft einfangen durch integrative Repräsentation im Parlament. Mit anderen Worten: Alle sollen wissen, dass auch ihre Interessen im Parlament vertreten sind.“

Von dieser fortschrittlichen Auslegung hat sich das Bundesverfassungsgericht nun leider wieder verabschiedet. Es reitet in seiner Entscheidungsbegründung stattdessen beharrlich auf der These herum, dass nicht erst eine parteipolitische Zersplitterung des Parlaments (die ja bekanntlich durch die Sperrklausel zuverlässig verhindert wird), sondern bereits eine Stimmenzersplitterung bei der Wahl die Stabilität des politischen Systems gefährden würde, weil sie die demokratische Legitimation der gewählten Mandatsträger/innen – gemessen in erhaltenen Stimmen – verringere. Die Legitimation der Gewählten wird also über die Legitimation der Verfahren gestellt, mit denen die Gewählten bestimmt werden – eine sehr bedenkliche Maxime. Und: Denkt man diese Argumentation konsequent zu Ende, landet man beim Einparteienstaat, in dem naturgemäß die höchsten Zustimmungsraten auftreten.

Eklatante logische Widersprüche

Besonders angreifbar wird die Position des Gerichts, wenn man die Unterschriftenhürden im Wahlkreis betrachtet – denn dort sind nach der üblichen verfassungsrechtlichen Definition alle Stimmen, die nicht für den bzw. die Wahlkreissieger/in abgegeben werden, „verloren“. Die ÖDP hatte dem Gericht vorgerechnet, dass nur jede elfte Stimme im Wahlkreis durch Hürden bei der Wahlzulassung „gerettet“ werden könne. Sprich: Wenn Parteien, die in der Summe vielleicht ein Prozent aller Wählerstimmen holen würden, mittels des Unterschriftenquorums vom Wahlantritt ausgeschlossen würden (und nebenbei erwähnt alle anderen Kleinparteien einen riesigen Zusatzaufwand betreiben müssten, um den Wahlantritt zu schaffen), würde sich durch diese Maßnahme die Legitimation der Gewählten gerade mal um 0,1 Prozentpunkt erhöhen. Durch die Einführung einer Integrierten Stichwahl hingegen ließe sich ebendiese Legitimation um stolze 15 bis 20 Prozentpunkte steigern! Davon aber zeigte sich das Gericht unbeeindruckt und stellte nur trocken fest (Rn. 70), dass der Gesetzgeber zur Einführung einer Integrierten Stichwahl nicht verpflichtet sei. Es bleibt das Geheimnis des Gerichts, warum an dieser Stelle das Verfassungsziel der Verhinderung von Stimmenzersplitterung plötzlich nicht wichtig genug sein soll, während es zur Rechtfertigung der Einschränkung der Chancengleichheit mittels Unterschriftenquoren noch ein so herausragend wichtiges Argument war.

Auch bleibt unverständlich, warum das „Ziel, die Wahl auf ernst zu nehmende Wahlvorschläge zu begrenzen“, Verfassungsrang haben sollte (Rn. 64). Für die ÖDP ist dies eine bloße Leerformel ohne jegliche Aussagekraft, die zu einer Art Zirkelschluss bzw. Tautologie führt: Wer die Voraussetzungen der Wahlzulassung erfüllen kann, ist ein ernstzunehmender Wahlvorschlag – und nur ernstzunehmende Wahlvorschläge können zur Wahl zugelassen werden. Der Ausdruck „ernstzunehmend“ kann dabei nach Belieben durch andere Begriffe wie „aussagekräftig“, „qualifiziert“ oder „erfolgversprechend“ ersetzt werden. Selbst die Bundesregierung, die dem Bundestag als Verfahrensbeteiligte beigesprungen war, betonte, dass der Ausschluss „nicht-ernsthafter“ Wahlvorschläge niemals ein eigenständiger Zweck sein könne, sondern allenfalls ein Mittel zur Erreichung bestimmter, genau definierter Ziele.

Zusammenfassend muss konstatiert werden, dass die Entscheidung vom 18. Dezember juristisch nicht nachvollziehbar ist. Sie enthält neben vielen handwerklichen Fehlern auch manche Zumutung in Sachen (fehlender) Logik. So behauptet das Gericht zum Beispiel in Rn. 85 allen Ernstes, dass die Befreiung der großen Parteien vom Erfordernis des Unterschriftensammelns den kleinen Parteien nicht nur Nachteile brächte, sondern gleicherweise Vorteile bieten würde, weil die Konkurrenz um die Unterstützungsunterschriften andernfalls noch größer wäre. Im Klartext heißt das: Die Kleinen dürfen froh sein, dass die Großen privilegiert werden; denn sonst wären die Prüfungen, die den Kleinparteien auferlegt werden, noch anspruchsvoller, als sie ohnehin schon sind. Im Übrigen ist bereits die Vorstellung, dass es zu einer starken Konkurrenz zwischen großen und kleinen Parteien auf der Straße käme, unrealistisch: Die großen Parteien haben so viele Mitglieder, dass sie in der Regel gar nicht auf Straßensammlungen angewiesen wären.

Noch mehr Politik- und Demokratieverdrossenheit

Das Gericht hat mit dieser Entscheidung die historische Chance vertan, sich aus der Sackgasse seiner bisherigen Rechtsprechung zu befreien und im Schatten der Neuwahl-Situation ein Grundsatzurteil für ein faireres Wahlrecht zu fällen. Stattdessen haben die Karlsruher Richterinnen und Richter unter Beweis gestellt, was sie von einem wirklich freien, ungehinderten Wettbewerb der politischen Kräfte, wie er für eine Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollte, halten – nämlich so gut wie nichts. Dass damit die Politikverdrossenheit weiter ansteigt und die moralische Verteidigung der Demokratie nicht leichter, sondern schwerer wird, liegt dann auch in der Verantwortung des Verfassungsgerichts und jener Parteien, die über dessen Zusammensetzung entschieden haben.

ÖDP-Newsletter kostenlos bestellen: