Elektroauto mit Methanol statt großem Akku

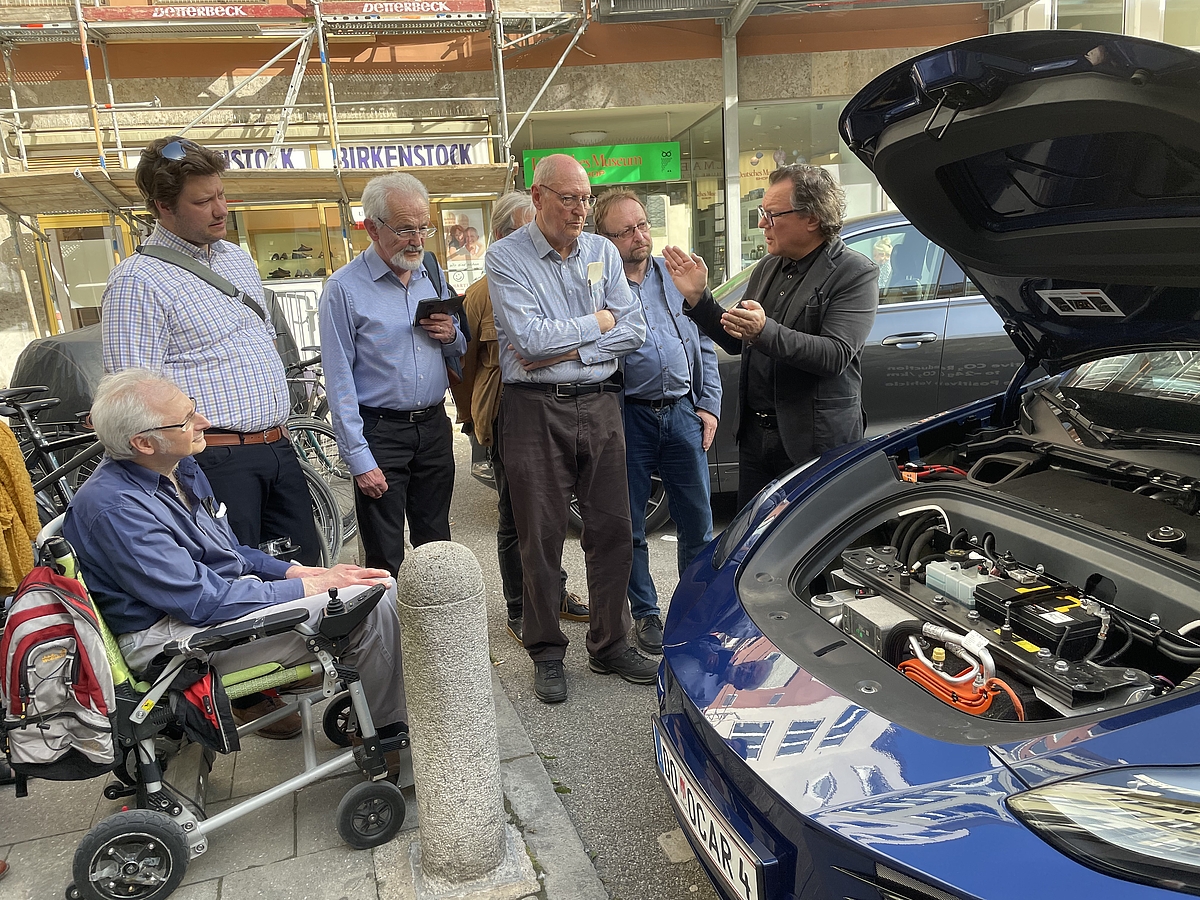

Am 30.4.2024 fand in München die erste Präsentation mit Pressekonferenz des aFuel-Autos, entwickelt von einem deutsch-österreichischen Unternehmen, vor einem größeren Kreis statt (Vortrag auf YouTube).

Es wurde im Beisein von über 50 Pressevertretern dargelegt, dass jeder gefahrene Kilometer mit diesem Auto der Atmosphäre ca. 24g CO2 entzieht. Man hätte darunter verstehen können, dass diese negative CO2-Emmission direkt bei der Fahrt geschieht. Das Prinzip des Autos ist, dass es mittels eines kleinen Verbrennungsmotors, der mit Methanol betrieben wird, eine kleine Batterie lädt. Dieser Motor ist praktisch ein Aggregat zur Stromerzeugung. Der Motor hat die Besonderheit, dass er keine Vibrationen erzeugt und dadurch auch keine auf die Karosserie übertragen kann, was dem Fahrkomfort zugutekommt. Der eigentliche Antrieb ist der eines klassischen E-Autos.

Tatsächlich wird diese CO2-Entnahme bei der Herstellung des aMethanols – das „a“ steht für atmosphärisches - generiert. Je ca. 20 Tonnen Methanol bleibt ca. 1 Tonne reiner Kohlenstoff übrig. Dazu werden Anlagen – sogenannte Giga-Plants - mit einer Leistung von 28,4 GWp benötigt, welche modular aufgebaut werden können. Mit diesem Verfahren lassen sich aus einer Giga-Plant im Jahr je 3.963.900 Tonnen sogenanntes aMethanol erzeugen. Als Abfallprodukt entstehen dabei ca. 228.700 Tonnen aCarbon und 6.549.700 Tonnen Sauerstoff. Die Entnahme an CO2 beträgt dabei pro Jahr 6.289 000 Tonnen. Durch den Einsatz des aMethanols im Fahrzeug wird aber wieder CO2 erzeugt, welches in die Atmosphäre emittiert wird. Daher sind nur die 228.700 Tonnen aCarbon anzusetzen, was bedeutet, dass ca. 840.000 Tonnen CO2-Reduzierung pro Giga-Plant und Jahr aus der Atmosphäre entnommen würden.

Eine solche Giga-Plant benötigt eine Fläche von ca. 280 km² und würde, nach derzeitigen Berechnungen ca. 18,6 Mrd. US-Dollar kosten. Diese Anlagen sollen nach dem Wunsch der Vortragenden in Wüstenregionen errichtet werden, da dort die geringste negative Umweltbeeinflussung erfolgt und die Staaten, in welchen die Wüsten liegen, dadurch wirtschaftlich einen Vorteil gewinnen könnten. Das flüssige aMethanol kann dann über Pipelines und Tankern wie bisher an die gewohnten Verbraucherhäfen geliefert werden.

Jean Pütz und Frank Obrist argumentieren für diese Technik beim Einsatz im individuellen Autoverkehr, weil die Kosten für eine Infrastrukturumrüstung nur gering wären. Wenn der gesamte derzeitige fossile Energieverbrauch auf aMethanol umgestellt werden sollte, bräuchte man laut Frank Obrist ca. 2.700 Giga-Plants. Die Flächen, welche dadurch für diese Anlagen weltweit zur Verfügung gestellt werden müssten, beträgt 756.000 km². Dies entspricht in etwa der Größe Chiles.

Die Zahlen müssen in eine Gesamtbetrachtung eingefügt werden. Bevor wir zu einer solchen kommen, möchte ich klarstellen, dass generell eine Reduzierung der Treibhausgase in der Atmosphäre sinnvoll und sogar zwingend notwendig ist.

Lange Vorlaufzeit

Kommen wir zur Bewertung der Zahlen. Der zeitliche Rahmen in dem eine derartige Infrastruktur an Giga-Plants aufgebaut werden kann, ist realistisch betrachtet, enorm. Die erste derzeit angedachte Giga-Plant soll 2030 in Betrieb gehen. In welchem Ausbaugrad, ist derzeit noch nicht klar. Um den maximalen Nutzen für das Klima zu erzielen, muss der Einsatz des aMethanols nach Einsatzzwecken priorisiert werden.

Als erstes ist es deshalb dort einzusetzen, wo der Einsatz anderer Energieträger oder Energieerzeugungen am unwirtschaftlichsten im Vergleich zu aMethanol ist. Dies kann in der chemischen Industrie oder der Stahlindustrie der Fall sein. Für den Einsatz als Energieträger im Individualverkehr spricht, dass die derzeit bestehende Infrastruktur bereits vorhanden ist und es nur wenig Aufwand bedeuten würde, diese umzurüsten. Frank Obrist versprach auch, dass sich die Kosten eines aFuel-Autos bei deutlich weniger als der Hälfte eines aktuellen batteriebetriebenen Autos bewegen würden – im Fall des vorgestellten Mittelklassewagens etwas über 20.000 Euro.

Im Individualverkehr gibt es jedoch die Alternative des batterieelektrischen Antriebs. Die Vortragenden entgegneten hierzu jedoch, dass dafür eine komplette Infrastruktur an Stromtrassen und Ladepunkten aufgebaut werden müsste. Dieser Einwand ist zu berücksichtigen. Jedoch hat bei der Nutzung von BEV-Fahrzeugen der Eigentümer die Möglichkeit, sollte er im Besitz eines Eigenheimes sein, mittels Solaranlage sein Fahrzeug günstig mit Energie zu versorgen. Ein Einsatz der Autobatterien zur Stabilisierung des Stromnetzes ist ebenfalls möglich.

Zudem werden die Stromtrassen derzeit allgemein umgerüstet und fit für die temporär schwankenden Energieerzeugung mittels Solar- und Windkraftanlagen gemacht. Diese Energieproduktionsanlagen reduzieren zwar nicht die Treibhausgase in der Atmosphäre, erzeugen jedoch nur bei der Herstellung Emissionen. Auch die riesigen Giga-Plants erzeugen entsprechende Emissionen, bis sie in Betrieb sind. Vor allem die ersten dieser Art, werden allein durch die Größe gigantische Mengen an natürlichen Ressourcen verbrauchen.

Transport kostet Energie

Zudem kommt hinzu, dass der Transport des aMethanols ebenfalls wieder Energie benötigt, welche bei einer lokalen Energieerzeugung nicht nötig ist. Eine dezentrale Energieerzeugung hat den Vorteil, dass die Verluste an Energie durch Transport minimiert werden. Ebenfalls ein Vorteil eines dezentralen Erzeugungsnetzwerkes ist die Minimierung der möglichen Blackout-Zeiten, was jedoch wieder durch erhöhte Transportverluste erkauft wird. Jedoch ist dies hinzunehmen, da die langen Energietransportwege in Summa reduziert werden. Eine kommunale oder/und regionale Energieerzeugung hat zudem einen sozialen Aspekt. Die Bürger können sich an der Energieerzeugung beteiligen. Sei es über eigene Anlagen z. B. auf dem Dach oder mittels den kleinen Balkonkraftwerken, welche derzeit einen Bum erleben oder durch Beteiligung an kommunalen Wind- oder Solarparks.

Bei den Giga-Plants handelt es sich wieder um gigantische Investitionen, wovon in erster Linie wieder die kapitalkräftigen Anleger profitieren werden. Auch in den Wüstenstaaten werden, basierend auf der Erfahrung in der Vergangenheit, nur wenige Wohlhabende oder/und Politiker auch durch Korruption einen Gewinn erwirtschaften. Sicherlich werden dort Arbeitsplätze entstehen, doch da es sich um eine Technologie handelt, welche nicht aus diesen Ländern stammt, werden dort die besser bezahlte Tätigkeit, zumindest erst einmal von Arbeitskräften – z. B. Ingenieuren – aus den Industrieländern besetzt werden (müssen). Die dort ansässigen möglichen Arbeitnehmer werden wieder einmal mit Billigjobs, auch Bullshitjobs genannt (David Graeber), abgespeist. Das Kolonialsystem wird weiter fortgeschrieben auf der Ebene der Industrialisierung und Ausbeutung für den neoliberalen Kapitalismus.

Das kann nicht der Anspruch einer modernen Energiepolitik sein. Wir dürfen beim Aufbau einer neuen Technologie, welche sinnvoll ist, das möchte ich ausdrücklich betonen, jedoch den sozialen Charakter nicht vergessen. Wir haben durch unsere Emissionen an Treibhausgasen nicht nur das Klima geschädigt, sondern durch die Ausbeutung der Rohstoffe auch weltweit Schäden an Menschen und Natur angerichtet. Dies gilt es nicht zu wiederholen.

Dieses von Jean Pütz vor Jahrzehnten angedachte System, welches von den Firmen von Frank Obrist umgesetzt und zur Marktreife entwickelt wurde, kann einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft liefern. Jedoch nicht allein. Es ist nicht die „eierlegende Wollmilchsau“. Es muss in ein Gesamtenergiekonzept eingebunden werden. Dieses muss zwingend damit beginnen, den Verbrauch an Ressourcen im globalen Norden zu reduzieren. Denn sollten wir so weiter machen wie bisher, werden wir immer weiter mehr Rohstoffe und Energie benötigen.

Hinzu kommen dann noch jene Länder, welche erst am Anfang der Industrialisierung und Konsumierung stehen. Deren Bedarf an den kostbaren Stoffen wird ebenfalls steigen, und wir können es ihnen nicht verwehren. Wir können nicht sagen: Ihr dürft nicht, während wir unseren Wohlstand und Luxus mit auf Kosten der finanziell Schwachen im globalen Süden aufgebaut haben. Diese Menschen fordern zu Recht einen gewissen Ausgleich und die Chance, ebenfalls mehr Wohlstand zu bekommen. Ein kleiner Teil in diesen Ländern hat ihn bereits erreicht.

Es liegt mit in unserer Verantwortung zu zeigen, dass Besitz nicht alles ist. Wir wissen auch, dass „Mehr“ nicht unbedingt „Besser“ bedeutet. Die Donut-Ökonomie von Kate Raworth zeigt auf, wir müssen die minimalen Lebensbedingungen für ein menschliches Sein gewährleisten, während wir die maximalen Grenzen des Planeten nicht überschreiten dürfen. In diesem bildlichen Donut von inneren und äußeren Grenzen müssen wir bleiben, für ein Leben mit Zukunft auf dieser Erde.

Helmut Scheel